아베노 나카마로

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

아베노 나카마로는 698년 일본에서 태어나 당나라 유학 후 관료로 활동한 인물이다. 717년 당나라로 건너가 과거에 급제하고 현종을 섬겼으며, 이백, 왕유 등 당대의 시인들과 교류했다. 그는 여러 차례 귀국을 시도했으나 실패하고, 베트남에서 관직을 지내다 770년 당나라에서 사망했다. 그의 와카는 백인일수에 수록되었으며, 일본과 중국 간 문화 교류에 기여한 인물로 평가받는다.

더 읽어볼만한 페이지

- 당나라의 대도독 - 이도종

이도종은 당나라 초기에 당 고조 이연의 종실로서 당나라 건국과 여러 전쟁에서 공을 세워 왕에 봉해졌고, 당 태종 시기 토욕혼 정벌, 문성공주를 토번으로 시집보내는 등 활약했으나, 당 고종 시기 모반 혐의로 유배 중 사망 후 관직이 복구되었으며 당나라 초기 가장 뛰어난 왕족 중 한 명으로 평가받았다.

2. 생애

698년 야마토국에서 아베노 후네모리의 장남으로 태어나, 어려서부터 학문에 뛰어났다. 717년 제9차 견당사로 당나라에 건너가 장안에서 기비노 마키비, 겐보 등과 함께 유학했다.[2][3]

당나라 태학에서 수학하고 과거에 급제하여 현종을 섬겼으며, 725년 낙양 사경국교서(司経局校書)를 시작으로 728년 좌습유, 731년 좌보궐(左補闕) 등 문학 관련 관직을 역임했다.[1] 이백, 왕유 등 당대 유명 시인들과 교류하며 《전당시》에 작품을 남기기도 했다.

733년 제10차 견당사가 당나라에 도착했을 때 이들을 도왔으나, 당나라에서 계속 관직 생활을 하기 위해 귀국하지 않았다. 752년 후지와라노 키요카와가 이끄는 제12차 견당사와 함께 귀국을 시도했으나, 폭풍우를 만나 안남에 표류했다. 755년 장안으로 돌아왔으나, 안록산의 난으로 인해 귀국이 좌절되었다.

이후 다시 당나라에서 관직에 복귀, 760년 좌산기상시(종삼품)에서 진남(안남) 도호·안남 절도사(정삼품)를 역임했다. 761년부터 767년까지 하노이의 안남도호부에서 안남 도호로 재임했고, 766년 안남 절도사에 임명되었다.[12]

결국 일본으로 돌아오지 못하고 770년 당나라에서 73세로 생을 마감했다. 당 대종은 그의 공적을 기려 노주대도독을 추증했다. 사망 후 그의 소식은 견당사를 통해 일본에 전해졌으며, 유족에게는 능(아시기누) 100필과 면 300둔이 하사되었다(『속일본기』 보규 10년(779) 5월 조).[13]

2. 1. 초기 생애와 견당사 파견

698년 야마토국(지금의 나라현)에서 아베노 후네모리의 장남으로 태어났다. 어린 시절부터 학문에 뛰어났으며, 717년 다지히노 아가타모리가 이끄는 제9차 견당사에 참여하여 당나라로 유학을 떠났다. 견당사 동기 유학생으로는 기비노 마키비와 겐보가 있었다.[2][3]2. 2. 당나라에서의 활동

당나라 태학에서 공부해 과거에 급제, 현종을 가까이서 모셨다. 725년 낙양 사경국교서(司経局校書)로 임관하여 728년 좌습유, 731년 좌보궐(左補闕)을 겸했다.[1] 주로 문학 관련 직무를 맡아 이백, 왕유, 저광희 등 당대 유명 시인들과 교류했고, 《전당시》에 관련 작품들이 남아있다.733년 다지히 히로나리(多治比広成)가 이끄는 제10차 견당사가 당에 도착했을 때 장안에서 여러 일을 도왔으나, 당에서 관직을 계속하기 위해 귀국하지 않았다.[11] 이듬해 귀국길에 오른 견당사 일행 중 제1선만이 타네가시마에 표착했고, 나머지 3척은 난파되었다. 이때 기비노 마키비와 겐보는 제1선을 타고 살아남았다. 부사 나카토미 나카쓰구가 탄 제2선은 복건 지방에 표착해 장안으로 돌아갔다. 나카쓰구 일행을 귀국시키자 이번에는 곤륜국(참파왕국)에 표착, 붙잡혔고, 중국에서 탈출해 온 견당사 판관 헤구리 히로나리 일행 4명이 장안으로 돌아왔다. 히로나리 등은 나카마로의 도움으로 발해를 거쳐 일본으로 귀국했다. 734년 의왕우로 승진했다.

752년 위위소경으로 승진했다. 이해 후지와라노 키요카와가 이끄는 제12차 견당사가 당에 도착했다. 현종에게 견당사 접대를 명받고 귀국을 청했으나 쉽게 허락되지 않았다. 35년 이상 당에 머물렀던 나카마로는 키요카와 등과 이듬해 비서감·위위경을 받고 귀국을 시도했다. 이때 왕유는 “비서조감(비서감의 조형)의 일본국으로 돌아감을 보냄”이라는 이별시를 지었다.

에키큐섬(현재 야쿠시마)으로 출발한 4척 중 나카마로와 키요카와가 탄 제1선이 폭풍우로 남쪽에 표류했다. 사망 소식을 들은 이백은 “명월불귀침벽해”라는 칠언절구 “곡조경형”을 짓고 애도했다. 하지만 제1선은 헤구리 히로나리가 표류했던 경로와 거의 같이 안남에 표착했다. 제1선 탑승자 일부는 습격당해 사망했고, 키요카와와 나카마로는 피해 환주(현 베트남 게안성 남부·하틴성)에 머물렀다가 755년 장안으로 돌아왔다. 이해 안록산의 난이 일어나 일본 조정이 발해를 경유해 영접을 오지만, 당은 위험하다는 이유로 귀국을 허락하지 않아 나카마로는 키요카와와 당에 남았다.

나카마로는 귀국을 포기하고 당에서 다시 관직에 나서, 760년 좌산기상시(종삼품)에서 진남(안남) 도호·안남 절도사(정삼품)를 역임했다. 761년부터 767년까지 6년간 하노이 안남도호부에 재임했고, 766년 안남 절도사에 임명되었다.

2. 3. 안남도호부 시절과 사망

덴표호지 5년(761년)부터 신고케이운 원년(767년)까지 6년간 하노이의 안남도호부에서 안남 도호로 재임하였고, 덴표신고 2년(766년) 안남 절도사에 임명되었다.[12] 결국 일본으로 귀국하지 못하고, 당나라 현종, 숙종, 대종을 섬기다 보규 원년(770년) 1월에 73세의 나이로 사망했다. 대종은 그의 공적을 인정하여 노주대도독의 관직을 추증하였다.사망 후 보규 연간의 견당사에 의해 사망 소식이 전해졌지만, 일본 또는 당나라[13]의 친족 수가 적어 장례를 제대로 치르지 못했기 때문에, 유족에게 능(아시기누) 100필과 면 300둔을 하사하였다(『속일본기』 보규 10년(779) 5월 조).

3. 당나라에서의 관직과 직무

717년 견당사로 당나라에 들어간 아베노 나카마로는 태학에서 공부한 뒤, 725년 낙양의 사경국교서(司経局校書)로 임관하였다.[1] 728년에는 좌습유, 731년에는 좌보궐(左補闕)의 관위를 겸했다.[1] 주로 문학 관련 직무를 맡았던 덕분에 이백, 왕유 등 당대 유명 시인들과 교류하였다.[1]

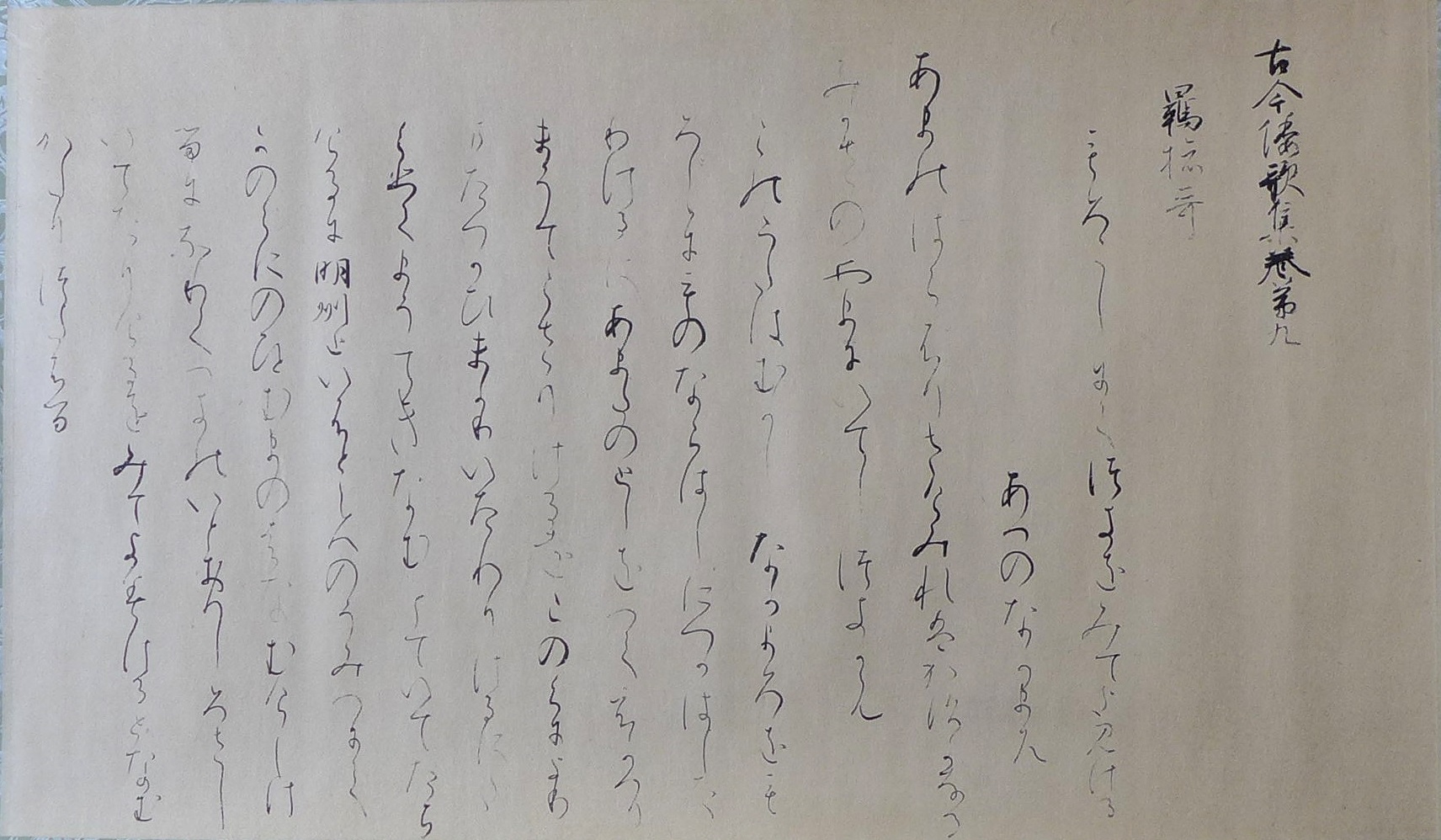

아베노 나카마로가 과거에 급제했는지는 논란이 있다. 송나라 때 기록인 『양문공담원(楊文公談苑)』에는 과거 급제를 통해 봉직했다고 나와있지만, 과거를 통한 관리 채용이 일반화된 송나라 때의 기록이라 신빙성에 의문이 제기된다. 『고금와가집목록약전(古今和歌集目録略伝)』에는 경조윤(京兆尹) 최일지(崔日知)의 천거로 등용되어 좌보궐(左補闕)이 되었다고 기록되어 있다.

관직 경력을 보면, 서적 관리와 문서 작성을 담당하는 비서성(秘書省)의 장관인 비서감(秘書監)에 임명되었고, 광록대부(光祿大夫), 숙종 황제의 고문인 우산기상시(右散騎常侍) 등 고위직에 올랐다. 그러나 정치 중추보다는 황제의 측근으로서 대우받았으며, 현종 황제의 이국적인 취향에 따른 발탁이 컸던 것으로 평가된다.

4. 문학 작품

아베노 나카마로는 당나라에서 주로 문학과 관련된 직무를 맡아 이백, 왕유 등 당대 유명 시인들과 교류했다. 《전당시》에는 나카마로와 관련된 당대 시인들의 작품이 남아 있다.

《전당시》 권 732에는 아베노 나카마로가 귀국할 때 지었다는 오언배율 「함명환국작(銜命還国作)」이 수록되어 있다. 이 시는 왕유가 나카마로에게 보낸 송별시 "송비서조감환일본국(送秘書晁監還日本國)"에 대한 답시로 지은 것이라고 전해진다.

'''송비서조감환일본국(送秘書晁監還日本國) 왕유'''

'''함명환국작(銜命還国作) 조형(晁衡)'''

아베노 나카마로가 난파되어 사망했다는 소식을 접한 이백은 그를 추도하는 칠언절구 '''「哭晁卿衡중국어」'''를 지었다.

- 상오(蒼梧)는 장쑤성 렴운항시의 [https://baike.baidu.com/item/海上云台山 해상운대산(海上雲台山)]이 당송시대에 불리던 지명이다.

4. 1. 와카

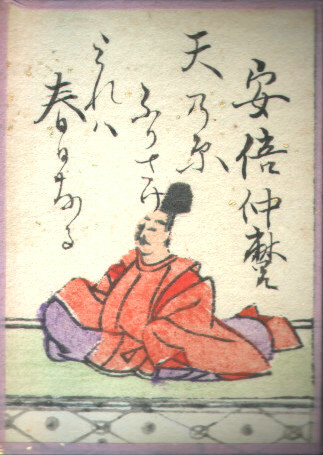

가인으로서 《고킨와카슈》, 《타마요와카슈》 등에 작품이 수록되었다.[14] 특히, "천원(天原) 굽어보니 춘일(春日)의 미카사(三笠)의 산에서 나온 달인가"라는 와카는 《백인일수》에도 선정되어 널리 알려져 있다.[4]天の原ふりさけ見れば春日なる|三笠の山に出し月かも|아마노하라 후리사케미레바 카스가나루 미카사노야마니 이데시 츠키카모일본어

저 넓은 하늘을 바라보니, 옛날 가스가 신사 미카사 산 너머로 떠오르던 그 달과 같은 달이로구나.한국어 [5]

:''고킨와카슈'' 9:406

이 노래는 《이마요키모노가타리슈》와 《고킨와카슈》 등에 수록되어 있으며, 《고킨와카슈》의 "후서(後序)"에 따르면 덴표쇼호 5년(753년) 귀국을 위해 밍저우까지 온 아베노 나카마로가 송별 연회에서 왕유 등 친구들 앞에서 일본어로 지은 노래로 되어 있어 정설로 여겨지고 있다.[15] 그러나 《당대화상동정전》에서는 쑤저우에서 출발했어야 했는데 《고킨와카슈》 좌주(左注)의 밍저우는 허구라는 지적이 있다.[15] 내용 또한, 중국의 과거와 현재의 달이 이중으로 나타나 있으며, 후일의 조난으로 결국 귀국하지 못했던 비애가 예견되어 있어 의혹이 있다는 의견도 있다.[15] 키노 쓰라유키의 창작이라는 견해도 있다.[15] 시게하라 오오는 "반드시 이별 자리에서 노래를 지었다고는 할 수 없고, 미리 만들어 두었던 것은 아닐까"라는 설을 제창하고 있다.[16]

현재, 나라현 나라시 헤이조쿄 유적 동쪽에 있는 나라 로열 호텔(奈良ロイヤルホテル) 부지 안에는, 이 노래의 노래비가 있다.[17]

또한, 산시성 시안시에 있는 흥경궁공원의 기념비와 장쑤성 전저우시에 있는 베이구산(北固山)의 노래비에는, 이 노래를 한시의 오언절구 형태로 나타낸 것이 새겨져 있다. 이 절구는 아베노 나카마로 자신의 작품으로 소개되는 경우가 있지만,[18][19] 실제로는 1979년 시안의 기념비를 건립하기에 앞서, 시안시의 방공처(辦公庁) 외사처(외교 부서)에 근무했던 등우민(鄧友民)이 아베노 나카마로의 와카를 절구로 번역한 것이었다. 비문에 번역자의 이름이 새겨지지 않았기 때문에, 건립 후 오랫동안 이 시가 아베노 나카마로 자신에 의한 것이라는 오해를 받게 되었다고 한다.[20][21]

'''향수시(望郷詩)'''

《전당시》 권 732에는, 아베노 나카마로가 귀국할 때 지었다는 오언배율 「함명환국작(銜命還国作)」을 수록하고 있다(저자명은 “조형(朝衡)”). 참고로, 이 시는 왕유가 조형(晁衡: 나카마로)에게 보낸 송별시 “송비서조감환일본국(送秘書晁監還日本國)”에 대한 답시로 지은 것이라고 전해진다.

'''송비서조감환일본국(送秘書晁監還日本國) 왕유'''

참고로, 극현집에서는 '''규슈카소쇼(九州何處所)'''라고 기록되어 있으며, 이 경우 “그대가 돌아간다는 규슈(九州)는 어디에 있는가?”라는 해석이 된다.

'''함명환국작(銜命還国作) 조형(晁衡)'''

또한, 아베노 나카마로가 난파하여 죽었다고 전해졌을 때 이백이 지은 추도의 칠언절구가 '''「哭晁卿衡중국어」'''이다.

참고로, 상오(蒼梧)는 장쑤성 렴운항시의 [https://baike.baidu.com/item/海上云台山 해상운대산(海上雲台山)]이 당송시대에 불리던 지명이다.

4. 2. 한시

《전당시》에는 아베노 나카마로가 귀국할 때 지은 오언배율(排律) "함명환국작"이 수록되어 있다.[1] 이 시는 왕유의 송별시 "송비서조감환일본국"에 대한 답시로 알려져 있다.[1]'''송비서조감환일본국(送秘書晁監還日本國)''' (왕유)

'''함명환국작(銜命還国作)''' (조형(晁衡))

이백(李白)은 아베노 나카마로가 난파되어 사망했다는 소식을 듣고 "곡조경항"이라는 칠언절구를 지어 그를 애도했다.[1]

5. 전설

《강담초》, 《길비대신입당회권》, 《아베중마려입당기》 등에 따르면, 아베노 후네모리의 차남으로 태어났으며, 호켄이라는 형과 일본에서 태어난 만게츠마루라는 아들이 있었다고 한다.[22]

후지와라노 후히토의 추천으로 겐쇼 천황의 칙명을 받아 당나라 현종에게 《금오옥토집》을 빌려오기 위해 견당사로 임명되었다. 당나라에 도착한 아베노 나카마로는 그 재능으로 현종의 총애를 받았다. 이에 질투를 느낀 당나라 고관 양국충과 안록산에 의해 술에 취한 후 높은 탑에 유폐되었다. 나카마로는 원한을 품고 단식하다 34세의 나이에 분노하여 죽었다. 그러나 그 후에도 귀신이 되어 《금오옥토집》을 찾았다.

나카마로가 현종의 총애를 받아 조형이라는 당나라 이름을 사용하며 당나라에서 승진을 거듭했기에, 일본에서는 천황의 칙명을 저버렸다는 소문이 돌았고 역적으로 간주되어 소유지가 몰수되었다. 대신 기비노 마키비가 견당사로 파견되어 《금오옥토집》을 가져오라는 칙명을 받았다. 그 후, 귀신이 된 나카마로는 당나라에 온 기비노 마키비를 돕고, 난해한 《야마대의 시》 해독이나 바둑 대국 등 여러 차례 도움을 주어 《금오옥토집》을 가져오는 데 성공한다. 또한 나카마로의 아들 만게츠마루는 후대의 아베노 세이메이의 선조라고 여겨진다.[22]

6. 평가 및 영향

아베노 나카마로는 견당사로서 일본과 당나라 간의 문화 교류에 크게 기여한 인물로 평가받는다. 특히 그의 문학 작품은 일본과 중국 양국에서 모두 인정받았으며, 그가 남긴 시는 일본 문학사에 중요한 위치를 차지한다.[4]

그의 시 중 하나인 "저 넓은 하늘을 바라보니, 옛날 가스가 신사 미카사 산 너머로 떠오르던 그 달과 같은 달이로구나."는 ''고킨와카슈''에 수록되어 있으며, 고향 나라에 대한 그의 강렬한 그리움을 잘 보여준다.[5] 이 시는 가쓰시카 호쿠사이의 우키요에 목판화 시리즈인 ''백인일수''에도 등장하여 일본 문화사에서 그의 자리를 더욱 확고히 했다.[6]

송대의 문인 양억의 문집 『양문공담원』에는 아베노 나카마로가 과거 급제를 통해 관직에 올랐다는 기록이 있지만, 과거를 통한 관리 채용이 일반화된 송대의 기록이므로, 그가 실제로 과거에 응시했는지는 의문이라는 지적도 있다.[12]

그의 관직 경력을 보면, 서적 관리와 문서 작성을 담당하는 비서성의 장관인 비서감에 임명되고, 숙종 황제의 고문인 우산기상시에 오르는 등 우대를 받았다. 하지만 이는 정치 중추가 아닌 황제의 측근으로서의 대우였고, 현종 황제의 이국적인 취향에 따른 발탁이 컸다고 여겨진다.[12]

만약 그가 일본으로 귀국했더라도, 당 문화를 숭배하고 전면적으로 받아들이는 단계는 지나고 개별적으로 수용하는 형태가 되었으며, 아베 가문은 중앙 귀족이지만 조정 중추에는 일족이 없어 큰 역할을 하거나 높은 직위에 오르지 못했을 것이라는 지적도 있다.[12]

중도 진보적 관점에서 보면, 아베노 나카마로는 국제 교류와 문화적 다양성을 존중하는 시대정신을 보여주는 인물로 해석할 수 있다. 그는 당나라에서 관직 생활을 하면서도 고향에 대한 그리움을 잊지 않았으며, 그의 작품은 양국 문화에 대한 이해를 넓히는 데 기여했다.

7. 기념물

참조

[1]

서적

Japan Encyclopedia

https://books.google[...]

2005

[2]

서적

https://books.google[...]

[3]

서적

https://books.google[...]

[4]

서적

Pictures of the heart: the Hyakunin isshu in word and image

https://books.google[...]

[5]

서적

2010

[6]

서적

Visual Genesis of Japanese National Identity: Hokusai's 'Hyakunin Isshu'

https://books.google[...]

2009

[7]

문서

1870

[8]

문서

古今和歌集目録

701

[9]

서적

コンサイス日本人名辞典 第5版

株式会社三省堂

2009

[10]

서적

旧唐書

[11]

문서

遣唐使

[12]

문서

続日本紀

[13]

서적

安倍仲麻呂伝研究<手訳補訂本>、遣唐使阿倍仲麻呂の夢

勉誠出版、角川選書

2006, 2013

[14]

문서

勅撰作者部類

[15]

서적

人物伝小辞典 古代・中世編

東京堂出版

2004

[16]

서적

対偶文学論

汲古書院

2014

[17]

웹사이트

奈良ロイヤルホテルのお知らせ・ブログ

https://www.jalan.ne[...]

jalan.net

2020-09-12

[18]

서적

漢詩名作集成〈日本編〉

明徳出版社

2016

[19]

서적

唐代中日往来詩輯注

陝西人民出版社

1984

[20]

논문

西安阿倍仲麻呂紀念碑の和歌訳

華東理工大学出版社有限公司

2019

[21]

서적

国語科教材の中の「中国」

学文社

2021

[22]

문서

安倍仲丸転生記、神道講釈安倍晴明

[23]

웹사이트

奈良ゆかり探訪/奈良・中国(奈良県)

https://www.pref.nar[...]

奈良県

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com